Der ›Ekel‹ des Schreibens bei Jean-Paul SartreVon der Ohnmacht der Worte und der Macht des weißen Papiers (1938)von Stephanie Lang (Romanistik) |

||

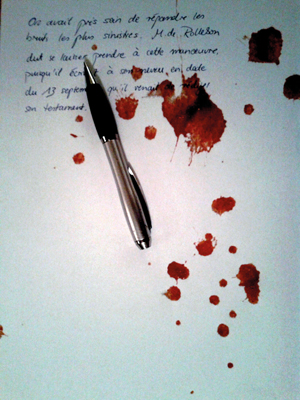

Rekonstruktion der Szene aus Sartres »La Nausée«(Stillleben mit Ketchup, Wohnzimmer der Verfasserin). Nachgestellt wurde die im Roman wiedergegebene Passage aus Roquentins Notizen beim Verfassen einer geschichtlichen Abhandlung über den Marquis de Rollebon. Nach dem Akt der Verstümmelung ergießt sich sein eigenes Blut als alternative ›Körperschrift‹ über das widerständige Papier. Fotografie: Winter 2016. |

|

|

zur AutorinStephanie Lang ist Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Teilprojekt C09 »Körperbeschriftungen: Text und Körper in den iberischen Literaturen der Vormoderne« des SFB 933 an der Universität Heidelberg. Zu ihren Forschungsschwerpunkten gehören der Vergleich der spanischen, portugiesischen und französischen Literaturen sowie die Narrativik des 19. bis 20. Jahrhunderts und des iberischen Mittelalters.

Artikel als PDF |

»Die Wahrheit ist, dass ich meine Feder nicht loslassen kann: Ich glaube, dass ich den Ekel bekommen werde, und habe den Eindruck, ihn aufzuschieben, indem ich schreibe. Also schreibe ich, was mir durch den Kopf geht.« Diese Worte notiert Antoine Roquentin, der Protagonist aus Jean-Paul Sartres Roman »La Nausée« (»Der Ekel«), in sein Tagebuch. Sartres 1938 erschienener Roman, der vorgibt, die fragmentarischen Schriften eines einsamen Rothaarigen, der durch die Bars einer regnerischen nordfranzösischen Stadt streift, herauszugeben, ist ganz und gar ein Roman über das Schreiben. Es geht dabei um die Möglichkeit, die Welt und die eigene Existenz mit Worten festzuhalten. Sartres Roquentin stößt bei seinen Aufzeichnungen an die Grenzen des Sagbaren und erlebt das Schreiben als einen körperlichen Kampf gegen die Einsicht, dass die Abbildung der Welt in Wort und Schrift nur scheitern kann. In der Literaturgeschichte steht Sartres Roman in der Tradition der intensiven Sprach- und Kulturkrise der Jahrhundertwende. In Hugo von Hofmannsthals ›Brief des Lord Chandos‹ (1902) heißt es etwa: »Ich empfand ein unerklärliches Unbehagen […]. Die abstrakten Worte, deren sich die Zunge naturgemäß bedienen muß, um irgendwelches Urtheil an den Tag zu geben, zerfielen mir im Munde wie modrige Pilze.« Gleichzeitig nähern sich die unzusammenhängenden Bilder und das traumwandlerische Ambiente in Sartres Text dem Surrealismus an, aber auch der Prosa des ›Nouveau Roman‹, der lineare Erzählweisen aufbricht. Und nicht zuletzt modelliert Sartre hier einige Aspekte seiner späteren Philosophie — die Problematik des Existenzialismus und des Absurden, wie er sie 1934 in »Das Sein und das Nichts« diskutiert. Das »Unbehagen« Hofmannsthals holt Roquentin in Form des ›Ekels‹ ein. Und der äußert sich nun als eine ganz körperlich empfundene Abscheu vor den Dingen, vor sich selbst und vor seinem eigenen Schreiben. Das Medium Papier, das sich immer zwischen seine Person und die von ihm beschriebene Umwelt stellt, wird dabei selbstständig, ist nicht mehr reines Objekt, sondern trägt den ›Ekel‹ in sich, der Roquentin überall aufzulauern scheint. Die erste Begegnung mit dem ›Ekel‹ ist demnach auch papierener Natur. Im Park überfällt Roquentin eine seltsame Lust, mit Dreck beschmierte Papierfetzen, auf denen die Tinte schon zerlaufen ist, aus Pfützen zu fischen. Aber es gelingt ihm nicht, das Papier zu fassen — denn die Materie schlägt zurück, sie behauptet ihre eigene ›ekelhafte‹, amphibienhafte Existenz: »Die Gegenstände, das dürfte einen nicht berühren. […] Ich habe Angst mit ihnen in Berührung zu kommen, als wären sie lebendige Tiere.« Diese Welt lässt sich auch mit den Namenszuschreibungen, mit denen die Menschen den Dingen ihren Sinn aufzwingen, nicht mehr fassen: »Die Wörter waren verschwunden, und mit ihnen die Bedeutung der Dinge, die schwachen Markierungen, die die Menschen auf ihrer Oberfläche eingezeichnet haben […]. Zurück blieben monströse und wabbelige Massen, ungeordnet — nackt, von einer erschreckenden und obszönen Nacktheit.« Dass Worte die nackte Wirklichkeit nicht abbilden können, ist eine typische Erkenntnis der späten Moderne. Roquentin erfährt sie schmerzhaft am eigenen Körper, denn immer ist für ihn die Aufarbeitung von Wirklichkeit mit einem ganz praktischen Akt des Schreibens verbunden. Er verfolgt im Roman zwei verschiedene Schreib-Projekte: Neben seinem Tagebuch schreibt er auch noch eine historische Biographie. Beim Niederschreiben der Geschichte des Marquis de Rollebon, eines Diplomaten um 1800, erfährt Roquentin, dass er die ›Wirklichkeit‹ eines Fremden nicht einfangen kann, wenn er nicht einmal sein eigenes, doch noch ›gegenwärtiges‹ Dasein glaubhaft nacherzählen und logisch gliedern kann. Das Papier, nach dem zu greifen Roquentin in der ersten Szene nicht gelungen ist, entzieht ihm auch während seiner historischen Forschungen immer mehr den Boden unter den Füßen. Sobald sie aus seiner Feder auf das Papier fließen, verselbständigen sich die Buchstaben und entziehen sich jeder Gültigkeit und Kontrolle: »Als meine Augen auf den Stapel weißer Blätter fielen, wurde ich von seinem Anblick gebannt, und ich starrte mit erhobener Feder auf dieses blendende Papier: wie hart, wie grell es war, wie gegenwärtig. […] Die Buchstaben, die ich gerade darauf geschrieben hatte, waren noch nicht trocken, und schon gehörten sie mir nicht mehr.« Angesichts des gleißenden Papiers, das fasziniert und gleichzeitig eine grausame Autorität ausstrahlt, empfindet Roquentin einen »unerträglichen Mangel«. Für viele Poeten seit dem Symbolismus, allen voran Mallarmé, steht das weiße Blatt für die quälende Angst vor fehlender Inspiration. Für Roquentin wird das Schreiben zur Tortur, als Schreibender muss er dem Material trotzen — und wird dabei selbst zum Werkzeug: Auf dem weißen Papier, auf das er ein paar Sätze notiert hat, die ihm aber gleich darauf schal und leer erscheinen, erfährt Roquentin seine schreibende Hand als ›ekelerregendes Ding‹, das so gar nicht zu ihm selbst gehören mag. Seine umgedreht auf dem Papier ruhende Hand mutet ihm wie eine Krabbe an, die mit den Beinchen strampelt — vom übrigen Körper verselbstständigt und widerlich. Dann handelt Roquentin: »Mein Speichel ist süß, mein Körper ist lauwarm; ich fühle mich fade. Mein Taschenmesser liegt auf dem Tisch. […] Warum nicht? Das bringt jedenfalls ein wenig Abwechslung. Ich lege meine linke Hand auf den Notizblock und stoße mir das Messer fest in die Handfläche. Die Bewegung war zu nervös: Die Klinge ist abgerutscht, die Wunde ist oberflächlich. Das blutet. Und was nun? […] Immerhin, ich sehe voller Genugtuung auf dem weißen Blatt, quer über die Zeilen, die ich vorhin geschrieben habe, diese kleine Blutlache, die endlich aufgehört hat, ich zu sein.« Die Szene ist wohl der Höhepunkt des Kampfs zwischen Schrift und schreibendem Ich in Sartres Roman. Gießt Roquentin sein Blut auf das Papier und unterzeichnet so mit seiner eigenen Körperlichkeit die geschriebenen Zeilen, so mag es ihm für einen Augenblick gelingen, eine Spur seiner eigenen Subjektivität auf dem Papier festzuhalten. Auch wenn dieser ›Erguss‹ kaum ein lesbares Zeichen formt und ebenso schnell verblasst, mag das Aufblitzen seiner eigenen, blutroten und schmerzempfindlichen Existenz auf dem Papier kurzzeitig einlösen, was Roquentin in seinem Tagebuch bisher vergeblich gesucht hat: Eine Schrift, die gültig und glaubhaft, mit eigenem Fleisch und Blut Zeugnis ablegt über seine Existenz, sein Fühlen und Wahrnehmen. Aber so lässt Sartre die Szene nicht stehen. Gleich darauf ist der Zauber dahin: »Jetzt gerinnt es. Es ist vorbei. Meine Haut sieht um den Einschnitt herum verrostet aus. Unter der Haut bleibt nur eine leichte Empfindung, genau wie die anderen, vielleicht noch fader.«

|

|

Literatur |

Hahn, Kurt (2009), »›J’écris, donc je suis‹. Schreiben als Überlebenskunst in Jean-Paul Sartres Roman La Nausée«, in: Romanische Forschungen 121, 454–476. Sartre, Jean-Paul (1938), La Nausée (Der Ekel, übersetzt von Uli Aumüller 1983), Reinbek. Schneider, Lars (2015), Die ›page blanche‹ in der Literatur und bildenden Kunst der Moderne (Anfänge), München. |

|

Weitere Verweise |

Hugo von Hofmannsthals "Brief des Lord Chandos" (Text via gutenberg.spiegel.de, Hörbuch). "Was ist eigentlich Existentialismus?" (Erklärvideo bei 3sat). Ein "Buchtrailer" zum "Ekel". |

|

Abbildungshinweis |

Titelbild: Foto: Stephanie Lang. |

|

|